来源:第一财经

中国10城竞逐世界级“新汽车城市”,谁将胜出?

谁最有希望成为中国的世界级汽车城市?

20年前问这个问题,答案可能是上海、长春;15年前,可以加上广州;10年前,长春逐渐淡出视野;5年前,没人会提名深圳。

而今天再问这个问题,相信上海、广州依然是最受推崇的答案,同时深圳应会成为很多人的选择,此外长春、重庆、柳州都有一战之力。

如果5年、10年、20年之后再问这一问题,答案将会如何?

依当下汽车产业的发展态势,恐怕没人敢笃定不会出现武汉、西安,甚至合肥、青岛的名字。

变化确实有点快。但不管外界信不信,至少这些城市的管理者们是相信的,不然他们不会在政府红头文件中写下那些宏大的愿景和决心。

第一财经记者根据当前国内主要汽车工业强市的综合实力与未来规划,筛选出10个有望冲击世界级汽车城市的竞争者。鉴于全球汽车行业已由传统燃油车迈向新能源与智能网联时代,不妨将这类汽车城市称为“新汽车城市”。盘点这10个城市的造车“家底”与打法,或能初窥这场争夺的大致走势。

10城竞逐世界级“新汽车城市”

汽车城市没有严格的定义和标准,一般指汽车工业发达的城市,如美国底特律、日本丰田、德国斯图加特、意大利都灵等。国际经验表明,汽车产业集群是推动区域经济持续增长的最佳动能之一。在中国,目前汽车零售额占到社会消费品零售额的10%左右,汽车制造业营收、利润在工业经济中的占比各达7%左右,汽车进出口贸易在商品贸易中的占比也有3%左右。

汽车产业产业链长、创造就业和税收多、带动创新能力强的特点,使它成为许多地方发展经济的心仪之选。据第一财经记者不完全统计,截至目前,国内至少有25个城市将汽车相关产业作为支柱产业,其中绝大多数明确提出了打造大规模汽车产业集群、建设汽车城市的目标。

记者根据中汽协和各大整车企业最新数据测算,目前国内汽车年产量(含燃油车和新能源车)在30万辆以上的城市至少有15个,分别为(降序):广州、上海、长春、重庆、柳州、武汉、青岛、西安、北京、深圳、长沙、成都、合肥、南京和常州。

其中广州、上海两市的年产量均超过300万辆,属于综合实力超群的绝对领跑者;长春、重庆、柳州、武汉4市的年产量介于150万~250万辆之间,都是基础雄厚但与头部两强尚有差距的老牌造车强市;青岛、西安、北京、深圳、长沙、成都、合肥7市的年产量在50万~150万辆之间,其中多新能源时代崛起的造车新贵;江苏造车“双子星”南京和常州的年产量同在50万辆以下,其中前者是国内商用车重镇,后者则是异军突起的新能源新秀。

在传统燃油车基本陷入停滞甚至倒退的态势下,上述15个城市不约而同地把新能源汽车作为重点发展方向,分别制定了相关产业规划和行动计划。第一财经记者梳理各地相关文件发现,明确到2025年新能源汽车整车产量(产能)目标前八名的城市依次为:合肥产能超300万辆,柳州产销量超300万辆,深圳产量超200万辆,广州产能超200万辆,西安产量150万辆以上,上海产量超120万辆,重庆产量100万辆,成都产量100万辆。

长春没有公布新能源汽车产量(产能)规划目标,但提出到2025年,长春国际汽车城整车产量达到400万辆以上。青岛规划到2026年整车产量160万辆,其中新能源汽车产量60万辆。此外,占武汉汽车产量七成以上的武汉(经开区)规划2025年汽车产量150万辆,其中新能源汽车产量60万辆。南京提出到2025年全市新能源乘用车产销量力争达到100万辆,主营业务收入3000亿元以上。北京规划2025年新能源汽车产量超30万辆。常州则提出到2025年新能源汽车零部件产业规模达5000亿元。

长沙市也没有公布专门的新能源汽车产业规划,根据湖南省相关规划和省内产业分布情况,可以匡算出该市到2025年的新能源汽车产量应在100万辆以上。综合现有汽车产量和未来新能源汽车发展目标可见,上述15个城市将代表中国城市参与全球汽车产业的未来竞争。其中综合实力占优的上海、广州、深圳、长春、重庆、柳州、合肥、西安、青岛和武汉10市,有望冲击世界级“新汽车城市”。这10个城市形成了三个方阵,即由领跑者上海、广州组成的第一方阵,新能源“新贵”深圳和老牌汽车强市长春、重庆、柳州组成的第二方阵,以及潜力新星合肥、西安、青岛和武汉组成的第三方阵。

上海:争夺“杆位”

2023年开年,上海被两组新出炉的统计数字“刺激”了一下。

一组是深圳市2022年工业增加值达1.13万亿元,首次超过上海(1.08万亿元),成为全国工业第一大市;另一组是西安市2022年新能源汽车产量达101.52万辆,首次超过上海(98.86万辆),问鼎中国新能源汽车第一城。

两个“首超上海”都跟汽车有关。其中第一个,除了因为上海在2022年遭受了更为严重的疫情影响,另一个重要原因便是深圳在新能源汽车领域的狂飙突进。是年深圳的新能源汽车、充电桩产量分别增长183.4%、113.8%,规模以上汽车制造业增加值猛增104.5%,拉动全市规上工业增加值增长1.4个百分点。

不仅如此,在汽车总产量上,上海也再次错失头把交椅。2022年广州市以313.68万辆的整车产量,连续第四年力压上海(302.45万辆),居全国城市首位。

曾经的中国汽车工业霸主,面临来自多条战线的严峻挑战。

作为中国汽车产业的先行者,上海目前拥有8家整车企业,600余家国内外主要零部件企业。汽车产业是上海经济的重要基石之一,产值占到全市规上工业产值的1/5。根据上海市统计局披露的信息,近年来上海市汽车产量相对稳定,2019~2022年维持在年产260万辆以上,在全国省市中排名第二。上海也是汽车消费的重镇,2022年新车销量超过80万辆,销售总额达到1916亿元。其中新能源汽车截至2022年底的累计销售量超过100万辆,居全球城市首位。

上海汽车产业的一大优势是本地及周边产业链完备。拿新能源汽车来说,上海及长三角地区聚集了1.3万家新能源汽车相关企业,已形成汽车电池、汽车芯片、汽车驱动系统、汽车内饰、精密加工等新能源汽车零部件的全生态链。同时,在新能源汽车配套设施方面,上海的布局也在国内领先。截至2022年,上海市累计建成各类充电桩共69.7万个,其中小区自建桩约55.2万个。

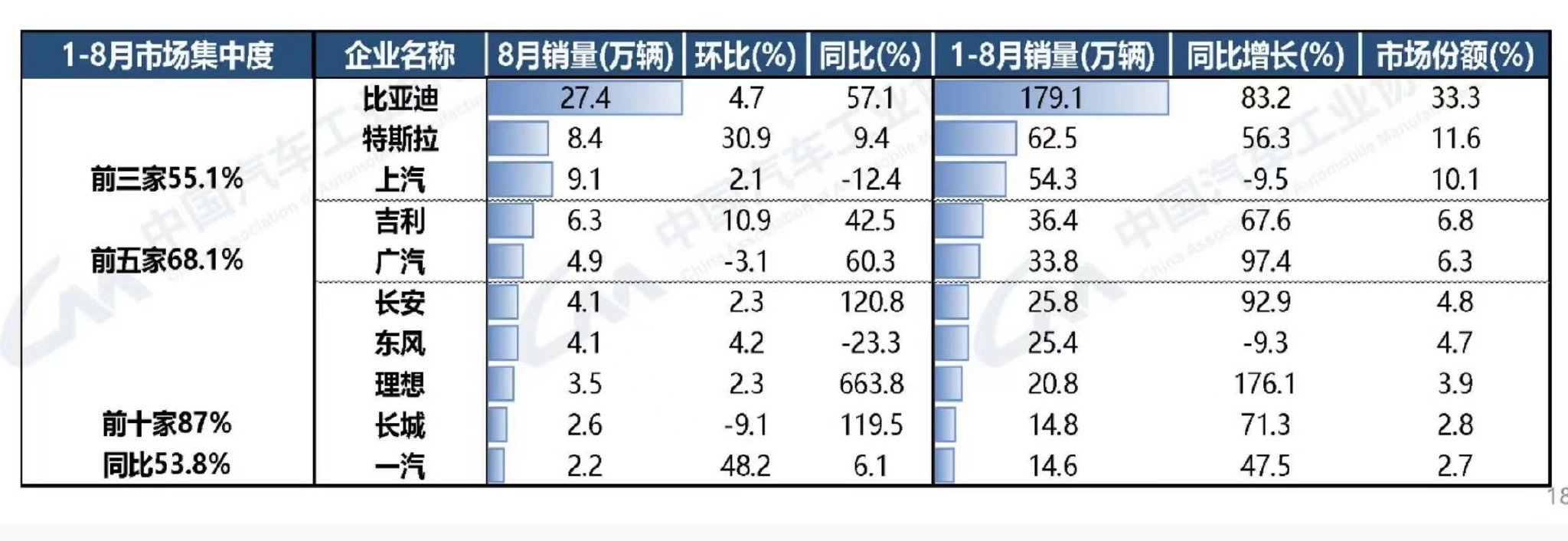

2023年1-8月汽车销量排名前十位的企业集团,数据来源:中国汽车工业协会

2023年1-8月汽车销量排名前十位的企业集团,数据来源:中国汽车工业协会特斯拉在上海的成功,是上海强大汽车产业链的有力佐证。从一片空地到建成投产,特斯拉上海工厂仅用了10个月时间。如今,特斯拉上海工厂已实现超90%零部件国产化,2022年交付超71万辆,占特斯拉全球交付量的“半壁江山”。

正是因为底子雄厚,上海才无惧竞争。事实上,仅过了半年,到今年6月底,上海就从西安手里重新夺回了新能源汽车产量第一城的位置。至于跟广州的竞争,虽然在整车产量上少于后者,但2022年上海的汽车工业产值达8080亿元,超过广州(6472亿元)一大截。

然而,主要源于燃油车时代积累的“家底”,并不能让上海高枕无忧。进入新能源时代,除了来自竞争对手的挑战外,上海还面临技术迭代带来的压力。一位汽车业内人士告诉第一财经记者,新能源和自动驾驶技术的快速更新,使得市场不确定性增大,既可以分分钟诞生黑马,也可以让马失前蹄——有统计显示,截至今年上半年,中国的造车新势力已从顶峰时期2018年的近500家,减至仅剩40多家。诞生于上海的昔日“独角兽”威马汽车,便是这波大退潮中倒下的最近例子。“上海只有大力投入研发,引领技术创新,才能在新能源汽车时代占有一席之地。”该业内人士说。

“上海正积极构建‘2+(3+6)+(4+5)’现代化产业体系,汽车是上海现代化产业体系中最重要的一环。”上海市经信委副主任汤文侃在此前举行的第13届中国汽车论坛上表示,上海未来要继续加大车规级芯片布局,抓好“卡脖子”技术攻关,持续提速智能网联场景化的应用,同时推动燃料电池汽车持续发展。

根据上海市“十四五”规划,到2025年,上海要显著提升新能源汽车产业竞争力,新能源汽车年产量超过120万辆,产业规模突破3500亿元,占全市汽车制造业产值35%以上。10月20日,上海发布2023年前三季度经济数据显示,新能源汽车产量增速达42.7%,产值增长达41.8%。照此态势,2025年的产量目标实现时间有望大幅提前。上海也有望继燃油车时代之后,在新能源时代继续充当中国“新汽车城市”的领跑者,甚至独占“杆位”。

广州:倾力强“链”

在汽车整车产量上力压上海的广州,是中国冲击世界级“新汽车城市”当仁不让的种子选手。

作为全国重要的汽车生产基地之一,广州市的汽车产业同样家大业大,已连续4年雄踞全国城市汽车产量头名。汽车工业作为广州第一大支柱产业,占全市规上工业增加值的比重比上海更大,达1/4以上;汽车销售额占全市商品销售额的比重超过1/10。

2000年前后几年,日系“三巨头”本田、日产、丰田齐聚广州,开创了广州汽车工业的新纪元。经过二十余年的发展,广州已构建起以整车制造为核心,零部件企业集聚的庞大汽车产业集群,目前拥有整车制造企业近20家,关键零部件企业超500家,产值超6000亿元。

《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》明确,到2025年广州市汽车产能要突破500万辆,规模以上汽车制造业产值力争达到1万亿元,持续位居全国前列;新能源汽车产能超200万辆,进入全国城市前三名;新能源汽车渗透率超过50%,保有量提升至80万辆、占汽车保有量比重超过20%。

显然,跟上海情况类似,单靠燃油车产业基础是无法实现上述目标的。广州某合资整车企业中层告诉第一财经记者,广州的汽车产业貌似规模庞大,企业数量众多,但“整零比”(汽车整车销售价格与零配件价格的比值,整零比越高,一般说明零部件配套能力越弱)偏高,零部件产业欠发达。记者获得的一份广东省工业和信息化厅文件信息显示,目前广东汽车产业的“整零比”为1:0.78,其中广州高达1:0.35,相较汽车工业发达国家通常1:1.7左右的整零比水平,广东省和广州市汽车零部件产业还有较大提升空间。

进入新能源时代,产业配套能力不足的掣肘更趋明显。2022年广州以整车产量313.68万辆连续第四年成为国内第一,但在新能源汽车方面,广州仅产出31.37万辆,不仅与排名第一的西安(101.52万辆)差距明显,也不如上海、深圳、重庆、长沙等城市。在头部车企的带动作用上,广州更是难望深圳、上海之项背。后二者分别拥有全球新能源汽车销量冠、亚军比亚迪和特斯拉,而广州曾寄以厚望的恒大、宝能两大跨界入局者均生死难料,对广州的新能源汽车城之梦造成沉重打击。不过,目前广州旗下的小鹏和广汽埃安两大新能源汽车品牌势头良好。

为了补长短板,去年中,广州市先后印发《智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划(2022-2024年)》《支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》等文件,从土地、资金、用能等多个方面强化保障,谋创“432”汽车产业园区发展格局(打造4个自主品牌创新基地,建设3个汽车核心零部件产业园,对口共建2个汽车零部件产业园)。

2022年的最后一天,随着34个汽车产业强链、补链项目集中签约,广州汽车产业链招商引企工作取得阶段性成果。全年拟签约项目106个、总投资概算超1100亿元,涵盖汽车研发、设计、材料、装备、充换电等多个领域。主导汽车产业链强链工作的广州市工业和信息化局相关负责人表示,下一步,广州将聚焦汽车特别是智能网联与新能源汽车关键零部件,强化企业培育和招商引资,提升产业链供应链韧性,在强链补链、技术创新、示范应用、汽车消费上取得突破,加快打造万亿级“智车之城”。

10月9日,广州市迎来新一任(代理)市长孙志洋,他在转投政界前,曾在一汽集团体系内工作长达24年之久,拥有丰富的汽车行业一线和高层管理经验。业界评论称,随着资深“汽车人”市长的到来,广州打造世界级“新汽车城市”的行动有望“换挡提速”。

深圳:换道“飙车”

今年中秋国庆长假前的最后一个工作日(9月28日),位于广东汕尾的深汕特别合作区异乎往常的热闹。当天,一场规模庞大的产业招商对接会隆重举行,51家来自新能源汽车、新型储能、高端电子化学品和港口航运行业的企业及行业协会,在深圳市长覃伟中的见证下聚议,签约。其间,深汕合作区小漠国际物流港宣布,经该港出口汽车已经突破1万辆。

距离深圳东部仅60公里的深汕合作区,是受到广东省立法保障的深圳第“10+1”区。该合作区定位发展以新能源汽车为主,新型储能、新材料、智能制造机器人产业为辅的现代产业,对志在打造“新一代世界一流汽车城”、却苦于土地空间不足的深圳来说,可谓雪中送炭。第一财经记者获悉,未来通过海铁联运,比亚迪长沙、抚州等工厂生产的汽车,将主要经由小漠港出口。预计到2025年,小漠港将实现汽车外贸年运输量超过30万辆,2030年突破100万辆。

深圳的汽车工业犹如深圳这座城市一样,属于超常规诞生的奇迹。而深圳从开创自己的汽车工业到加入世界级汽车城市竞争,又堪称一场换道“飙车”。深圳换到的正是当下最火热的新能源和智能网联赛道,而它驶上这条道的缘起,其实是个塞翁失马的故事。

事实上,仅仅二十多年前,深圳在汽车工业上还几乎是一张白纸。进入21世纪,深圳萌生发展汽车产业的想法,先后尝试设立合资企业风神汽车和东风雷诺,均告失败。正在一筹莫展之际,2003年比亚迪收购西安秦川汽车,曲线获得生产资质,深圳市政府迅即在龙岗区坪山镇(现坪山区)批出180万平方米的土地(后增至230万平方米),力邀比亚迪落地深圳,这才有了深圳本土的第一家整车企业。

谁能想到,这拉开了一段传奇的大幕。

2023年1-8月新能源汽车销量排名前十位的企业集团,数据来源:中国汽车工业协会

2023年1-8月新能源汽车销量排名前十位的企业集团,数据来源:中国汽车工业协会汽车业界有一个共识,就是传统燃油车技术已接近极限,中国企业已没有后来居上的机会。而在新能源和智能网联汽车领域,由于大约20年之前还相当于一片无人区,给中国企业留下了抢先布局的宝贵机会。比亚迪和深圳正是这一观点的例证。两个“光脚汉”一拍即合,十年磨一剑,终于一起站到了全球新能源汽车产业的最前排。

2008年,比亚迪发布全球首款量产的插电式混动汽车F3DM,正式走上新能源之路。2015年,比亚迪超过特斯拉和日产,成为全球销量最大的电动汽车制造商。2021年,比亚迪成为国内首个新能源汽车产销量超过100万辆的企业。今年4月,比亚迪在全球率先宣布停止燃油汽车整车生产。再之后,2023年8月9日,随着挂着“腾势N7(配置产业竞争下半场:中国机会

全球汽车产业竞争的上半场——燃油车时代,中国未能占据价值链上游,只能依靠相对低廉的生产成本和庞大的市场来参与分羹。进入下半场的新能源和智能网联汽车时代,中国企业军团成为当之无愧的领跑者,也给了国内众多城市以成为世界级“新汽车城市”的机会。

仅拿国内来说,根据公安部数据,2022年中国千人拥车量为226辆,不仅远低于欧美发达国家普遍600~800辆左右的水平,也低于许多人均GDP接近或少于中国的国家,如俄罗斯(363辆,数据来自世界汽车组织OICA,下同)、墨西哥(329辆)、泰国(269辆)。另据公安部数据,截至今年9月底,全国新能源汽车保有量达1821万辆,占汽车保有量的5.5%;而乘用车市场信息联席会最新数据显示,10月新能源汽车零售约75万辆,同比增长34.6%,渗透率约37.1%。

随着新能源汽车保有量占比和汽车普及率的提高,中国汽车产销量还有巨大的增长空间。这也意味着,在中国产生数个甚至两位数的世界级“新汽车城市”,完全有可能。而上述10个城市,显然已占得先机。